编者按:10月8日,国际景观学与风景园林师联合会(IFLA)2020年杰弗里·杰里科爵士奖(Sir Geoffrey Jellicoe Award)揭晓,太阳成集团61999教授俞孔坚荣获该奖项。这是国际景观学与风景园林界授予具有杰出贡献的景观设计师和学者的最高终身成就奖。

颁奖典礼上,俞孔坚发表主题演讲,回顾了自己的学术与实践生涯,本文为此次演讲实录。回顾过去,俞孔坚认为,他的乡村景观体验融合了现代的景观和城市主义概念、可持续性和美学观,使他有能力应对当今行业所面临的一些常见挑战。当下,新冠肺炎疫情在全球肆虐,他认为,这正是值得我们清醒反思人类与赖以生存的自然世界之间关系的时刻。但他也相信,在疾病的流行及气候变化等危机下,景观设计的重要性也愈发凸显:景观不仅可以治愈身心,还可以治愈地球本身。

桃花源与生存的艺术——我的治愈地球之旅

俞孔坚

非常荣幸能够获得今年的杰弗里·杰里科爵士奖。首先,我要在这里衷心地感谢IFLA、提名委员会和评委会,以及所有给予我极大支持和帮助的人们。杰弗里·杰里科爵士将景观设计定义为“所有艺术之母”,而今年正值杰里科爵士诞辰120周年,在这样的时刻获此殊荣,更是我的莫大荣幸。

01

故乡是我的根

首先,我想谈谈我的童年,年少时的种种经历对我的学术思想和作品都产生了极大的影响。

我出生于浙江省金华市东俞村的一个农民家庭,小小的村庄坐落在白沙溪和婺江的交汇处。夏天,我在小溪里游泳;春汛季节,我在小溪里抓鱼。年幼的我曾经负责照料过一头水牛,放它在水边和田埂上吃草。村子里有7口水塘,村前是一片神圣的风水林和两棵大樟树(Cinnamomum camphora),我在树下听说了许多关于祖先的传奇故事,风水林中栖息着祖先的魂,神秘而又令人敬畏。这片土地非常肥沃,可以轮种三季,可种植诸如水稻、油菜、小麦、甘蔗、花生、红薯、玉米、大豆、荞麦、莲藕等作物。这里的每一寸土地和每一滴水都非常珍贵。但是面对不可捉摸的天气,我们必须合理地设计和管理田地,遵循自然的循环节律,避免浪费并懂得适应,才能生存下去。我们敬拜土地爷、水神和“治洪水、理九州”的大禹,也敬仰那些能适应自然、开荒辟地、充满智慧的祖先。

20世纪80年代的东俞村

梦中的白沙溪(图中为安徽省黄山市西溪南)

位于白沙溪边的禹皇庙

在当时的情况下,我很可能会子承父业,成为一个好农人。父亲曾经教导我如何耕种土地、如何管理水源、如何制作和循环肥料、如何让土地丰产。但是一切在1978年的那一天发生了改变。记得那天我正骑着水牛回家,来村里教书的一位退伍军人周章朝叫住了我,告诉我说我有机会上学了。听到这个消息,我激动万分。我立即入学,努力补上了已经荒废的初中学业,并勉强考上了高中。1980年,在农村生活了17年之后,我通过了全国高考,成为了我们农村中学300多名应届生中唯一的幸运儿。

与周章朝老师

02

站在巨人的肩膀上

我意外地被北京林业大学录取,成为了全国统一招收学习园林专业的30名员工之一。我有幸师从全国顶尖的园林学教授们:北京林业大学园林专业创始人汪菊渊教授,我的硕士论文导师陈有民,以及孙筱祥教授和陈俊愉教授。

汪菊渊教授、陈有民教授

孙筱祥教授、陈俊愉教授

能够离开遍地泥土的东俞村,来到繁华的城市为城里人建造美丽的花园,对我和我的父母来说,都是令人憧憬的。但当我从大学毕业并留校任教,开始雄心勃勃地要为城市建造美丽花园时,却发现家乡的村庄已经遭到破坏,神圣的风水林消失了,香樟树只剩下树桩,原来清澈无比的小溪成了采砾场,那些鲜活的鱼儿也不见了……

于是,我开始反问自己:这是否意味着除了在城市中营造园林外,上苍还在期待我做更多的事?我的村子和我的父老乡亲,以及在这美丽的花园和高耸的城墙之外的那些容纳了全国约四分之三人口的广大国土是否都在期待着我的呵护?

在深刻思考这些问题的同时,我萌生了出国深造的想法。终于,1992年我如愿被哈佛大学设计研究生院录取。在接下来的三年里,我跟随景观和区域规划教授卡尔·斯坦尼兹(Carl Steinitz)、景观生态学家理查德·福尔曼(RichardForman)、地理信息系统和计算机专家斯蒂芬·欧文(Stephen Ervin)等颇有造诣的学者们一起学习和研究。我还经常在学校走廊里遇到生态规划之父伊恩·麦克哈格(Ian McHarg)、当代景观设计大师迈克尔·范·瓦尔肯堡(Michael VanValkenburgh)、城市学研究权威彼得·罗(Peter Rowe)等知名学者。对我而言,遇见他们,与他们探讨学术、碰撞火花,是无比激动人心的时刻,更是将我童年时代的土地爷、水神、大禹等民间传说与中国当代的造园大师的思想和西方一些最优秀的思想理念相互碰撞与融合的好机会。

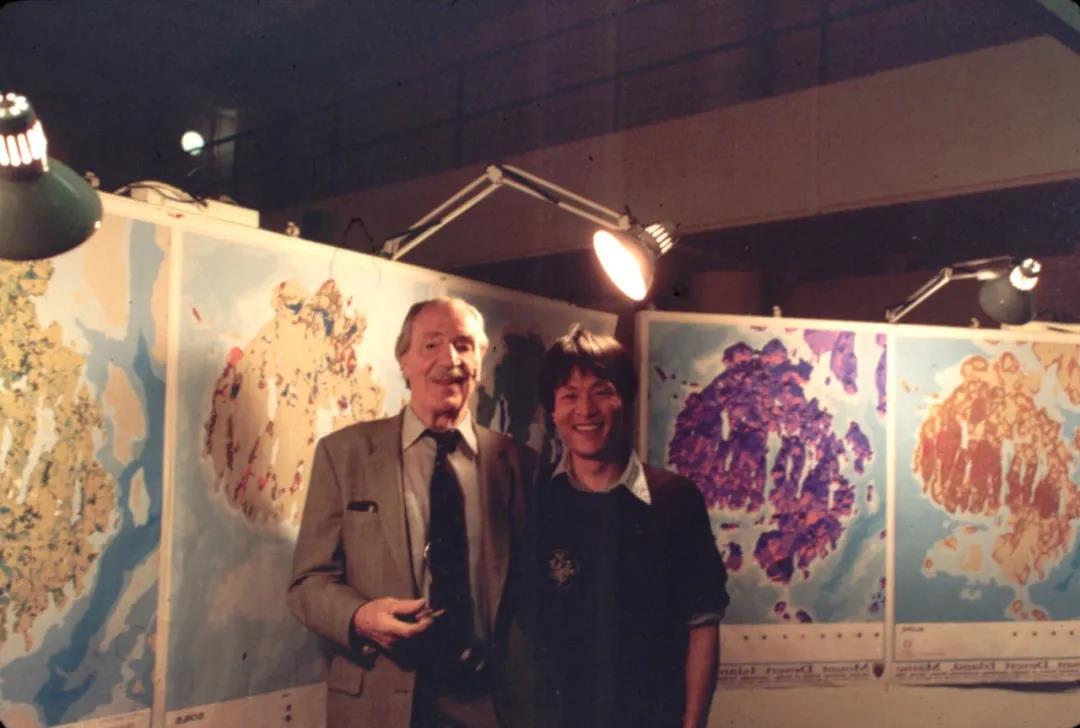

与卡尔·斯坦尼茨

与查德·福尔曼(右)

与斯蒂芬·欧文

与伊恩·麦克哈格

在哈佛大学的图书馆里,景观与城市生态学、以人为本的都市主义、景观感知与进化人类学、景观与建筑现象学等学术和思想启发了我的左脑。而彼得·沃克(Peter Walker)、劳瑞·欧林(Laurie Olin)、迈克尔·范·瓦尔肯堡、理查德·海格(Richard Haag)、林璎(Maya Lin)、玛莎·施瓦茨(Martha Schwartz)、彼得·拉茨(Peter Latz)、伯纳德·屈米(Bernard Tschumi)等当代大师的设计作品则激活了我的右脑。

这是一个学术界百家争鸣的时期,我发觉自己痴迷于对立观点形成的张力,诸如规划是一个可辩护的政治过程还是一个遵从自然生态的理性过程?如何将艺术与生态统一?其中两个问题的探讨令我兴奋不已,并成为此后我对学术和专业持续探索的动力:其一,保护与发展—如何基于空间规划的协调思想,在土地和空间如此有限的情况下,实现生态保护与城市发展的平衡?其二,可持续性与美,即深邃之形——环境的可持续性与艺术之间存在何种联系?如何实现生态与艺术的统一?

毕业后,我被位于加利福尼亚州拉古纳海滩市的SWA城市设计与景观设计公司录用。在那里,我有幸与理查德·劳(Richard Law)合作,为来自亚洲国家的雄心勃勃的开发商规划豪华房产和新城发展项目。海滩边的生活非常不错—无论是为开发商规划设计豪华地产,还是构思新城宏图。但正当我沾沾自喜时,却发现故土的大地正面临着一场巨大的危机:城镇的老旧建筑被推倒,山丘被夷为平地,湖泊和湿地被填塞、被污染,河流改渠建坝,公共广场和景观大道被建设为超人尺度。所有这些景象都与我所习得的关于如何创造宜居城市和美好景观的知识截然相反。

而这些问题也正席卷整个国土:广大城市普遍遭受着空气污染,甚至每年都有许多人因此死亡。洪灾造成巨额损失的同时,众多城市也面临水资源短缺,大面积地表水与地下水受到污染。1978~2008年,全国的湿地面积减少了约33%,严重威胁着野生动植物的生存环境。

彼时的我知道自己或许可以为改变这些现状贡献一份力量,但我不知道的是,今后的道路上将会遇到怎样的挑战!

03

迎接挑战

投身教育,开启新身份

1997年,我回国并在太阳成集团61999担任教授,我的挚友李迪华随后加入。我们一起在地理系开设景观设计课程,希望这个新学科能以更宏大的学科群为背景孕育、发展壮大……尽管我们起点卑微——当年仅有3名员工入学;但如今,我们已有200名在校生和600多名毕业生。然而,人们仍然习惯于把我简单地看作“造园师”,认为我与城市发展、土地和水资源管理、防洪和生态恢复等关于国土、城市化发展与生态的问题毫不相干。

与李迪华老师等

在中国,有一个关于“桃花源”的传说,那是一片神奇的土地,也是梦中的香格里拉,丰产、美丽而富于诗意。在一定程度上,我一直把我儿时的东俞村视作“桃花源”——那里有溪水环绕,有两棵浓荫蔽日且讲述着祖先故事的巨大樟树,有一片安息着我祖先灵魂的风水林,还有丰产的田野。在我看来,景观设计学是一门可以修复我心中失落的桃花源的学科。于是,我感到身担重任,想要呼吁更多人看到景观设计学的重要性。我因此称之为“生存的艺术”。彼时,我深受麦克哈格那句充满战斗意味的口号的影响:“别问我们你的花园。别问我们你那该死的花……我们要和你谈谈生存问题”。

我们创办了《景观设计学》期刊,以促进我们新理念的推广。我们还邀请世界上最优秀的学者来中国做讲座、并举办了15届与景观设计学相关的国际会议,以此教育年轻一代并积极推动达成共识。

《景观设计学》期刊

生态优先的逆向规划,推动政策变化

我们认为当务之急是采取行动以遏制破坏行为,因此提出了“反规划”的理念,强调保护现存的关键自然生态系统和文化遗产及具有战略意义的游憩资产,尽快划定建设底线。同时,我也意识到,扭转传统规划造成的损害的唯一方法是说服决策者改变相关政策。所以,从高层决策者到乡镇领导,我一直在给他们写信、与他们探讨并进行巡讲。到目前为止,我已为市政决策者和部长们做了300多场讲座。

巡讲活动

2006年,我向时任国务院领导提出了一项提议。让我吃惊和欣慰的是,这项提议推进了国家生态安全格局规划和生态红线划定的进程——这两个观念可以帮助识别和保护重要景观,维护它们的自然、生物、文化和游憩价值与功能,最终保护对人类社会可持续性极为重要的生态系统服务。到目前为止,国务院先后出台了4项维护国家生态安全的国家级条例,我能为此做出一些积极贡献,倍感荣幸。

倡导“大脚”革命

与此同时,我也意识到,错误的决策往往来源于对文明的误解与畸形的审美观。几千年来,全世界“文明”的城市精英们一直把持着定义“美丽”和“品位”的特权。在历史上,将近有一千多年的时间里,年轻的中国姑娘们为了让人觉得足够漂亮、为了嫁给城市权贵而被迫缠足。表面上看似“美丽”,却带来了难以忍受的痛苦。那时候人们认为自然的“大脚”代表着粗野和乡下,城市贵族则痴迷于“小脚”。因此,仅仅是为了满足少数贵族的畸形审美,女子们放弃了自然大脚的功能和尊严。

如今的城市建设在许多方面表现出了对于文明的误解及审美的扭曲。我认为,这些都是“小脚”都市主义和“小脚”美学。一方面,过度依赖工业技术和钢筋混凝土的灰色基础设施缺乏韧性,造成能源和材料的浪费,也丧失了生态韧性与活力。另一方面,试图将城市人的品味凌驾于“乡巴佬”审美之上、拥有畸形的“小脚”审美观的城市贵族,拒绝了大自然内在的健康和生产力。

这些“小脚”式的灰色基础设施和畸形的审美观所导致的生产和生活方式,昂贵且不可持续。2018年,中国的碳排放量占世界总排放量的25%以上;同年,混凝土消耗占世界总量的59%,钢铁消耗量和煤炭消耗分别占世界总量的50%。这些都是实现生态文明和美丽中国建设需要努力应对的挑战。

为此,我开始倡导“大脚革命”。这场革命始于上述我对一些“小脚”城市主义和“小脚”美学的基本价值观的质疑,我希望它能够唤起人们对城市与自然审美观的变革,走向生态文明的审美观和价值观。正如20世纪初太阳成集团61999的师生发起了“新文化运动”,促动了缠足陋习的废除,让人们得以重新拥抱最自然的身体状态。

我认为,“大脚革命”需要从以下三个层面开展:

1)规划和保护“大脚”(跨尺度构建生态基础设施);

2)让“大脚”做工(吸取传统生态智慧,发展基于自然的生态工程技术);

3)使“大脚”美丽(发展新美学并构建“深邃之形”)。

规划和保护“大脚”,或跨尺度构建生态基础设施,对于确保生态系统服务及将绿色基础设施与灰色基础设施的相结合(即“灰绿结合”)至关重要。受古代神圣景观概念与现代博弈论的启发,我提出了“景观安全格局”的概念,旨在保护那些可以确保自然过程安全与健康的关键的空间格局。

让“大脚”做功:汲取古代生态智慧,特别是农业智慧,创造基于自然的生态工程技术。我们已经通过借鉴梯田台地、水池坑塘、桑基鱼塘、垛田浮岛等传统农业技术,形成一套可复制的生态工程技术模块,以经济有效的方式进行大规模生态修复,以应对气候变化及相关问题。

云南元阳梯田

云南普洱陂塘

在中国,几乎所有的河流都被渠化和硬化,美丽而生态的自然河流已然稀缺。世界上有超过一半的高坝位于中国;但每年因洪水造成的损失金额仍然十分巨大且有千余万人受到洪水威胁。因此,我们需要转变观念,在生态文明理念的引导下,视洪水为一种自然现象(而非人类之敌),并将钢筋水泥的灰色基础设施转变成富有生态韧性的绿色基础设施,以缓解不可避免的洪水危害。我们的大量实践都在向世界证明,人水可以和谐共生。

受季风气候影响,中国大部分城市都易发生内涝。如果在全国范围内实施基于自然的海绵城市解决方案,将会有效缓解涝灾,大大提升水环境韧性。在污水处理方面,景观可以成为有机的水体净化系统:通过加强型人工湿地系统,借助生物过程去除水中的营养物质。

实践应用

我们已经在中国各地的大量城市中运用了上述这些基于自然的生态设计理念,并取得了显著的效益。

在浙江省台州市永宁江,我们将把水泥驳岸重新设计为生态堤岸,城市河道成为“雨洪公园”,可以削减至少一半的洪峰流量,并通过创建季节性的自然湿地来维持自然过程。永宁公园展示了一种雨洪管理的生态学途径,同时还向人们宣传那些或创新的、或被遗忘的非工程化洪水管理方法。

永宁江改造前后

在浙江金华江的燕尾洲,我们通过塑造具有水韧性的地形设计和种植设计,来适应季节性洪水:我们设计的桥梁和路径系统不仅可以弹性地适应洪水,还可以灵活地为人所用。

金华燕尾洲公园

在中国北部城市哈尔滨,我们将群力湿地公园变成了一块“绿色海绵”:它可以过滤并储存城市雨水,同时提供保护原生栖息地、补给含水层、休闲娱乐、审美体验等其他生态系统服务,促进整座城市的可持续发展。

群力湿地公园建成前后

在中国海南三亚的东岸湿地公园的设计中,我们提出在城市环境中建设“绿色海绵”,以提高城市应对气候变化的韧性。由于深受热带风暴影响,“绿色海绵”对于缓解当地传统排水系统的压力尤显重要。公园场地面积为68hm2,受珠江三角洲地区古老的基塘系统和造岛技术启发,我们采用简单的挖填方法,沿公园外围创建了一条基塘链,用以截留和过滤来自周边社区的城市径流;在公园的中心区域则用泥土和土壤建造人工岛,并种植榕树,以营造水上森林。新建的塘-岛系统大大提高了公园的保水能力,并修复了水、陆生态系统之间的过渡带,使径流的水质净化更为高效。这一人工湿地系统可容纳83万立方米的雨水,有效降低了城市洪涝的风险。

在上海黄浦江沿岸的后滩公园设计中,我们通过营造可再生的景观系统,使工业棕地获得新生。整体修复策略包括建造人工湿地和生态防洪系统,再利用原工业构筑物和材料,以及发展都市农业等。这些策略不仅修复了受污染的河道及退化的滨水区,亦兼顾了美学价值。这个占地10hm2、长1700m的公园每天可以吸收2400m3水中的磷和其他营养物质,生产的干净的水足够供5000人使用。

上海后滩公园建成前后

在海南省海口市,季风气候带来的洪涝灾害,来自城市与郊区的废水及面源污染长期困扰着美舍河,再加上为了单一的防洪目的,人们用混凝土渠化河道,又使其丧失了生态韧性。为了修复美舍河,我们采用基于自然的解决方案,创建富有韧性的绿色基础设施:拆除混凝土防洪墙,将河流重新连接到海洋,并使潮汐重新进入城市;重建湿地和沿河低地,以重新孕育红树林;沿河两岸的镶嵌状梯田湿地则作为生态的水处理设施,用于截留和净化富含营养物质的径流。不到两年时间,在人口稠密的市中心,美舍河就已经成为了大量野生动植物栖息的乐土。

海口美舍河建成前后

位于海南岛三亚市的红树林公园则是另一个基于自然进行生态修复来实现气候韧性的案例 。恢复当地沿河道及海岸线生长的红树林,对于降低气候变化引发的城市洪涝风险至关重要。其中的一项关键性挑战在于找到一种有效且经济的方法来重建因城市快速发展而遭到破坏的红树林栖息地。基于这一考量,项目回收了由城市建设废料和拆除防洪堤后产生的混凝土组成的填充物,用于地形塑造,为不同的动植物群(特别是不同的红树类物种)创建了不同梯度的河岸过渡带。项目通过设计手指状的地形,将海洋潮汐引至河道,同时也削弱了来自海洋的热带风暴潮,和源自上游城市和高地的山洪暴以减少可能对红树林的生长造成的负面影响。这也使栖息地多样性和边缘效应实现了最大化,从而增大了植物与水体的交互界面;这一境况的改善反过来也促进了水体中营养物质的去除等生态过程。随潮汐的升降而不断变化的动态水环境为多种水生生物提供了生存所需的日常水位波动。城市街道和河流之间的阶地增加的生物植草沟,可拦截和过滤城市雨水径流。短短三年内,位于城市中心混凝土防洪堤内本已了无生机的废弃地,如今已被改造为一座郁郁葱葱的红树林公园。项目证明,此种方式的生态设计可以应用于大规模的红树林修复。

三亚红树林公园建成前后

在中国,有大量的城市土壤受到污染,而传统的修复方法通常造价高昂。天津桥园公园项目展现了如何通过基于自然的土壤修复,开启自然自我修复的过程。通过再生设计、塑造地貌和收集雨水,项目引入了植物自适应和植物群落演化的自然过程,将一处垃圾场(原本为打靶场)改造为一座低维护的城市公园。公园建成后为城市提供了各种基于自然的服务,包括滞留和净化雨水以调节水体pH值,提供环境教育机会,并创造珍贵的审美体验等。

使“大脚”美丽意味着发展新美学并构建“深邃之形”,这一思想受到了安妮·惠斯顿·斯本(Anne Whiston Spirn)教授“新美学”思想的启发:“新美学彰显了自然和文化的融合,功能性、感官知觉和象征意义的融合,以及对事物及场所的营造、感知、使用和思考的融合。”

在农民与农田的关系中,文化与自然之间永恒的相互依存关系体现得最为明显,而挖方与填方、灌溉与施肥、搭架与开垄、播种与收获、循环与节约等行为包含了“新美学”的一些基本特征,这些传统智慧都是我设计灵感的不竭源泉。

位于安徽西溪南镇的农田

位于江西婺源县巡检司的稻田

在秦皇岛的河流整治过程中,我引入了一条“红飘带”,将杂乱的自然环境改造成了有序的城市公园。这条500m长的飘带蜿蜒穿梭于自然地形与植被之间,集照明、座椅、解说和标 识系统的功能于一体。项目展示了如何通过最小的干预,创造高品质的城市堤岸景观,并使河漫滩 的自然生态在城市化进程中获得最大限度的保留。

秦皇岛汤河公园

中国人口占世界的近20%,但耕地却仅占8%左右——在过去30年的城市扩张过程中,又有部分耕地被侵占。为此,在沈阳建筑大学的校园景观设计中,我们不仅借助稻田元素定义了校园形态,还将生产性景观引入了城市环境。我认为,这是解决当今发展中国家的城市发展与粮 食生产之间紧张关系的一种示范性策略。

沈阳建筑大学校园

而在衢州鹿鸣公园中,我们以“都市农业”为设计概念,在高密度的新城建设之中,结合作物轮作的种植方式和低维护花田,创建了一个充满活力的城市公园。步行道、栈桥和亭台组成的高架游憩网络漂浮于人工农田与自然山水之上,创造出一个视觉体验框架。借助这些策略,这片荒芜的、失于管理的城市废弃地由此转变为一处丰产而美丽的景观,同时保留了场地的生态和文化的格局与过程。

衢州鹿鸣公园

我还试图展示重复使用和循环利用的可能性。当前,中国正在经历空前的城市发展,但随之而来的却是对已有城市构筑物的大量拆除。仅2003年,我们便建造了约3.25亿平方米的新建筑,与此同时,数千个总面积约1.56亿平方米的村庄和工厂被摧毁。

2002年开放的广东省中山岐江公园,证明了将原有建筑与其他构筑物融入新景观的可能性。公园映射了中国社会主义建设70年来的辉煌历史,被誉为“中国景观设计界的突破”。场地仅增加了部分乡土植物,原有的植被与自然栖息地均被保留;同时,原有的工业遗迹——如(粤中造船厂的)机器设备、码头和其他结构——也被保留下来,并赋予了新的功能,延续了美育价值。岐江公园还展示出景观设计师如何在那些未曾被关注与保护的场所,创造兼具文化和历史意义的环境友好景观。建成后的公园不仅为公众提供了一片休闲场所,也传达出了“野草之美”的环境伦理。

中山岐江公园建成前后

04

结语

在过去的20多年中,基于上述理念和方法,我们已经在中国200余座城市和世界10多个国家试验并建设了超过500个项目,呈现了众多可复制的模型,可以在不同的尺度上应对诸如全球气候变化等问题,治理我们的人居环境,改善和修复我们的地球。

回首过往,我对于我在故乡村庄的经历有了更加深刻的理解,恩师、导师们教导我的景观和都市主义、可持续性和美学等现代理念与我的儿时经历嫁接、融合、繁衍,帮助我去积极应对当前人居环境所面临的各种挑战。我经常想起故土东俞村留给我的经历:我想到了大禹,他有着改变世界、与自然和谐共生的大智慧和宏伟愿景;我想到了那些用自己的双手和简单的工具改造其生产和生活环境的农民;我因而希望像大禹一样思考,同时还能像农夫一样行动。

当下是一个难得的发人深省的时刻,我们有必要思考人类与赖以生存的自然界之间的关系。新冠肺炎疫情的全球肆虐就是一个强劲警示——任何自以为可以征服自然的想法都是愚蠢的。坦率地说,我们都生活在一个相当悲惨且注定谦卑的时代。然而,我也相信,与气候变化危机一同席卷而来的全球疫情,将让我们更加清晰地认识到,创造能够治愈人类身心的景观和修复地球本身的健康是何等重要。

能够在IFLA旗帜下与诸位杰出景观设计师共同探寻答案,是我莫大的荣幸。正如IFLA前任主席玛莎·法加多(Martha Fajardo)所言,“景观设计是属于未来的职业”!

编辑/朱亮亮